京韵声声又进淮二园

为传承民族优秀文化,教育部最近对九年制义务教育阶段音乐课程标准进行了修订,增加了有关京剧的教学内容, 此举一出,即引起广泛关注。正当各届为京剧进课堂众说纷纭之时,上海市小学音乐教研员王月萍和徐汇区教师进修学院音乐教研员黎培华老师于日前来到淮二小学观摩了该校音乐教师顾薇薇老师的一节京剧研究课堂并提出了宝贵的意见和建议。

王老师首先指出,作为有强烈民族意识的教育工作者,非常支持教育部推出这样的举措。京剧进校园必将有利于民族文化的传承。只是对于这项举措,不能走极端,应该把京剧进课堂建立在培养学生对“民族文化认同”的基础上,不求所有的学生因此都能喜欢上京剧,但可以让他们能由此对中国的传统文化有所了解。王老师和黎老师还指出京剧不仅要从娃娃抓起,更要从教师抓起。他们回忆起上世纪90年代初,上海将18段京剧和2段昆曲编进全市中小学的音乐课补充教材。那时,在全市的校园里,“处处可闻京剧声”。各种校园戏剧节上,学生们也是纷纷争唱京剧。然而,好景不长,很多学校的京剧课就都难以为继了。校园京剧逐渐消失的原因,不是孩子们不想学,而是缺少老师来教。所以关键是要有老师能教京剧。京剧进校园要获得长期的成果,应该从师范学校的学生抓起,从现任的音乐课老师抓起。只有这样,京剧课教学才能做到‘为有源头活水来’。”

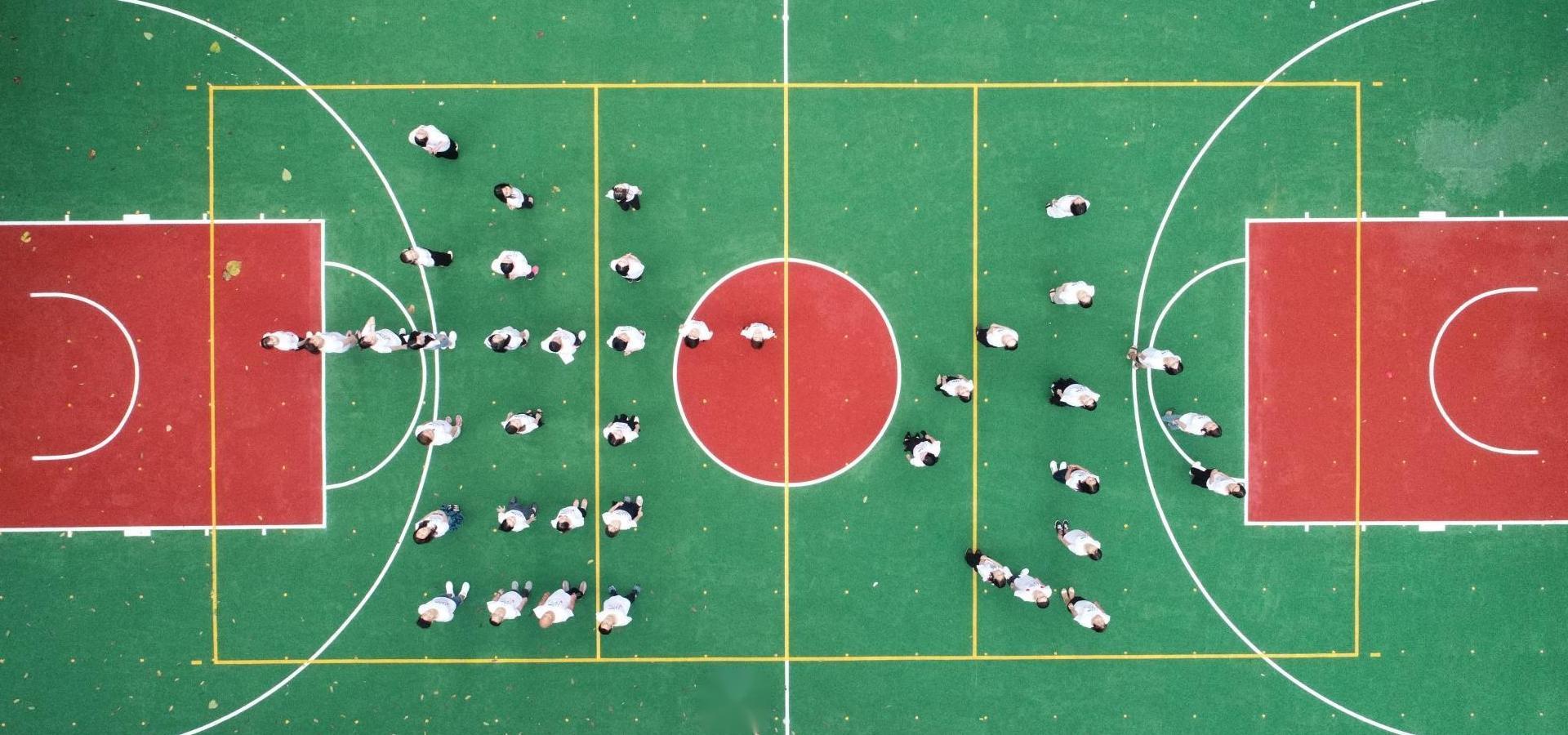

而淮二小学正是从上世纪90年代起就开始进行了京剧进课堂的尝试,当年从这个学校里走出了一批从小热爱京剧艺术的小小戏迷,他们在京剧院专业老师及本校音乐教师的启蒙指导下走出了校园,唱出了名堂,当时学校排演的《穆桂英挂帅》《中山狼》《小放牛》《火云洞》《打花鼓》等剧目获得了多项市区展演的好成绩。而顾薇薇老师自师范毕业后就参与了学校的京剧普及工作,她从小热爱戏曲表演,本人具有很好的戏曲表演的天赋,是青年教师中不可多得的人才。基于学校有开展京剧教学的师资基础和学生基础,在黎老师的大力推荐下,市教研员王老师来校亲自听课、指导。帮助我校重振京剧普及教育的雄风。

在课后,王、黎明两位老师先充分肯定了顾老师对这堂课所付出的努力并高度评价了学生们的学习热情。接着,他们对整堂课的设计提出了宝贵的建议,他们一致认为这堂课应以唱念做打为线索,分成四大板块。第一板块--唱。选择唱段现代戏《白毛女》--“欢欢喜喜过个年”。此板块渗透情感,并介绍行当发生特点。第二板块--做、念。选择传统戏《拾玉镯》中的片段,通过老师演、学生欣赏和模仿部分简单动作,感受并体验京剧表演中虚实结合的表演方式。这一板块也是知识、能力的渗透。第三板块--打,选择传统戏《闹天宫》中的片段。此板块为欣赏、感受“打”的表演艺术。最后一个板块--拓展。欣赏海派京剧《大唐贵妃》中的片段。感受海派京剧的气派和多元化艺术。

这样一来,就能将“隐性线索--通过现代京剧→传统京剧→海派京剧唱段的欣赏”这条主线得以显现、通过学习,使学生了解了京剧的发展及演变。

两位老师的无私帮助与及时的鼓励给了顾老师极大的信心,目前,顾老师正积极为6月即将进行的市级京剧录象课的录制反复地钻研着,努力着,相信不久的将来,京韵声声一定会重回淮二的校园!

官方公号

官方公号